منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948، وُضعت أمام المشروع الصهيوني ثلاث معضلات كبرى لا تزال تُقيّد حركته وتُشكل تحديًا وجوديًا دائمًا: الجغرافيا، الطوبوغرافيا، والديموغرافيا. لم يكن التوسع الاستيطاني مجرد خيار بل ضرورة استراتيجية لصناعة ما سمّاه بن غوريون “الوجود الآمن”، القائم على قاعدة بسيطة: “حيث يوجد المستوطن، يمكن الصمود والدفاع”.

تحوّل هذا المفهوم إلى حجر زاوية في بنية إسرائيل الداخلية والخارجية. فالهندسة الاستيطانية لم تُصمّم لتلبية حاجات سكنية فقط، بل كمواقع عسكرية متنكرة تُمكن الجيش من السيطرة على أكبر قدر من الأرض الفلسطينية، عبر انتشار أفقي متمدّد، يُحوّل التضاريس إلى أدوات أمنية.

الاستيطان بوصفه حصنًا أمنيًا

كل مستوطنة تُبنى في إسرائيل تمر أولًا عبر تقييم أمني، يدرس إمكانيات الدفاع عنها وسبل الربط السريع مع وحدات الجيش، وتُجهّز بتخطيطات هندسية تضمن السيطرة والرؤية، وتقلل من احتمالات المفاجأة. فالخريطة ليست مجرد مساحة، بل منظومة أمن.

وقد أخذ هذا الطابع الأمني منحى أشد تطرفًا في قطاع غزة خلال السبعينيات، عندما حاول أرييل شارون – بصفته ضابطًا بارزًا – إعادة تشكيل القطاع عبر خطة هيكلية هندسية عسكرية، هدفها فصل التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويل القطاع إلى قطع متقطعة يمكن التحكم بها عسكريًا.

الفكر الشاروني وتفتيت غزة إلى “أصابع”

بالنسبة لشارون، كانت المعضلة الأمنية الكبرى في غزة تكمن في الانتشار السريع والكثيف للمخيمات الفلسطينية، ما يجعلها بمثابة “ملاجئ مقاومة” يصعب اقتحامها. لذلك اعتمد استراتيجية تغيير الهندسة الديموغرافية عبر إزالة ما يعيق الحركة العسكرية الإسرائيلية.

فدمّر ما يقارب 6 آلاف منزل حول مخيمات جباليا، والشاطئ، ورفح، وسمح بإنشاء مستوطنات داخل القطاع، كل ذلك بهدف فتح ممرات يسهل من خلالها الدخول وقت الحاجة، دون مواجهة مقاومة كبيرة أو خسائر بشرية تُذكر.

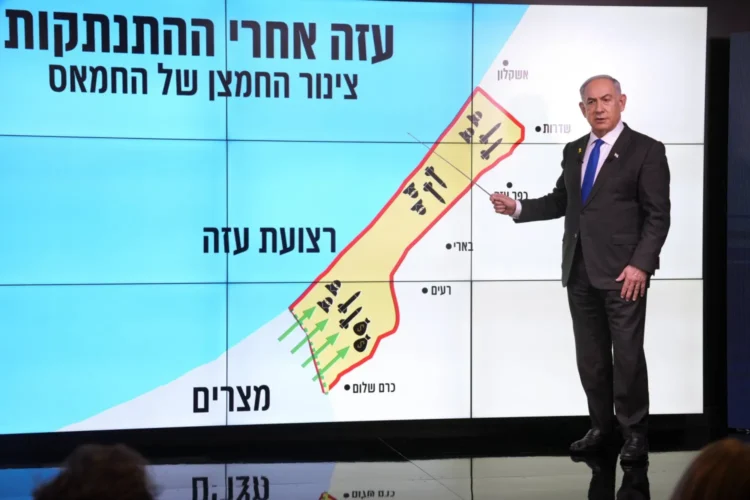

وُلد من هذا التصور ما يُعرف بـاستراتيجية “الخمسة أصابع” (Five Fingers)، التي تهدف إلى تقسيم غزة إلى خمس مناطق أمنية يمكن تطويقها والتحكم بها ميدانيًا: محور مفلسيم (الشمال)، محور نتساريم (الوسط)، محور كيسوفيم (الجنوب)، محور موراغ (جنوب خان يونس ورفح)، إضافة إلى محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.

المثلث الأمني: الإنذار المبكر والردع والحسم السريع

المعضلات الجغرافية التي تواجه إسرائيل، سواء في الضفة الغربية أو غزة، دفعت بها إلى ابتكار مفهوم أمني استراتيجي يرتكز على ثلاث ركائز: الإنذار المبكر، الردع، والحسم السريع. وتُضاف إلى ذلك قاعدة بن غوريون القديمة: أفضل مكان لخوض الحرب هو على أرض العدو.

لذلك، تسعى إسرائيل دائمًا لخلق مناطق عازلة (Buffer Zones)، إما عبر اتفاقات أو بالقوة. فمعاهدة “كامب ديفيد” مثّلت في ملحقها الأمني تجسيدًا لهذا المفهوم، حيث تُوفّر سيناء عمقًا جغرافيًا يُترجم إلى وقت كافٍ لامتصاص الضربة وبدء الرد.

لكن الوضع مختلف مع غزة، حيث الكثافة السكانية، وضيق المساحة، والتداخل المدني – العسكري، يجعل من فرض منطقة آمنة أو عازلة معقدًا جدًا. ومع ذلك، حاولت إسرائيل فرض أمر واقع في اتفاق يناير 2025، حيث تم الاتفاق مع “حماس” على إنشاء منطقة عازلة تمتد 700 متر داخل القطاع، وتصل في بعض النقاط إلى 1100 متر.

وحين انهار الاتفاق، استخدمت إسرائيل تلك النقاط الخمس كمنصات انطلاق لما يُعرف بـعملية “عربات جدعون”، والتي تهدف إلى احتلال 75% من القطاع وفرض وقائع جديدة على الأرض.

الهندسة مقابل الكثافة: كابوس الديموغرافيا لا ينتهي

رغم هذا الكم من التخطيط الأمني والهندسة العسكرية، تظل الديموغرافيا هي العائق الأكبر أمام إسرائيل. فالفلسطينيون من حيث العدد والنمو السكاني يمثلون قنبلة موقوتة داخل حدود ما تسميه إسرائيل بـ”الدولة اليهودية”.

الضفة الغربية وقطاع غزة يشهدان نموًا سكانيًا متسارعًا، يُهدد ميزان القوة العددية، ويقوّض حلم إسرائيل بـ”دولة نقية عرقيًا”. ووفقًا لخبراء demography، فإن التفوق السكاني الفلسطيني سيجعل من حلّ الدولة الواحدة خطرًا على الرواية التأسيسية نفسها.

دولة في مأزق وجودي رغم تفوقها العسكري

في المدى المنظور، قد تتمكن إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية، أو فرض خرائط عازلة، أو حتى تفتيت قطاع غزة إلى محاور أمنية؛ لكنها لن تتمكن من تغيير الجغرافيا، أو إسكات الواقع الديموغرافي، أو تطويع الطوبوغرافيا لتناسب حساباتها الأمنية.

المعضلة التي بدأت عام 1948 لم تُحل، بل تعمقت. وبين حلم السيطرة المطلقة، وكوابيس المقاومة، تعيش إسرائيل تناقضها الأكبر: لا تستطيع أن تنسحب، ولا يمكنها أن تهيمن بالكامل. وبين الخيارين، تستمر الحرب، ويُعاد رسم الخرائط، لكن المعضلات الثلاث تبقى ثابتة.