في ركن من أركان غزة المحاصرة، حيث تختلط الألوان برائحة البارود، كانت آمنة السالمي، المعروفة في عالم الفن باسم “فرانس السالمي”، ترسم ما يشبه الحياة، وتكتب بريشتها ما لم تستطع الكلمات أن تقوله. لم تكن فنانة عادية. كانت تحمل في قلبها مزيجًا من الحلم الفلسطيني المقموع، والوجع الأنثوي الذي يعرف معنى الخسارة والانتظار والمقاومة الصامتة.

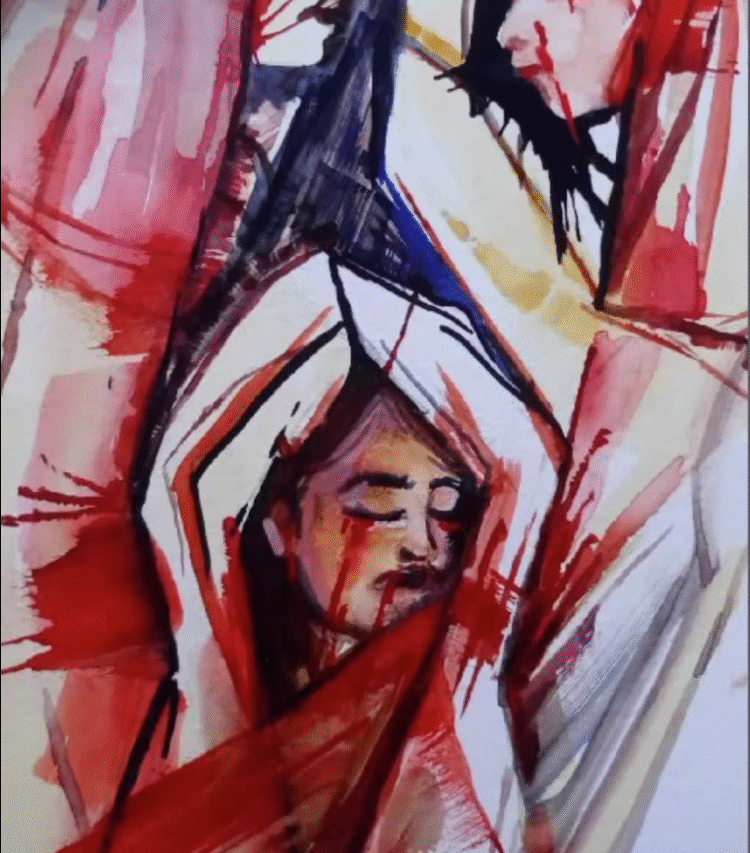

لم تكن لوحات آمنة رفاهية بصرية، بل وثائق نابضة، حادة، دامعة. في أحد أعمالها الأخيرة، رسمت فتاة مغمضة العينين، يغمر الدم وجهها. لم تكن هذه الصورة مجرد تجلٍّ إبداعي لحالة نفسية غارقة في الحزن، بل كانت – بمرارة – مرآة النهاية القادمة. وكأن آمنة، بفعل إحساس الفن العابر للمنطق، رسمت نعشها بيديها، وختمت رحلتها بألوان الموت.

ريشة في مواجهة السلاح

في استراحة «الباقة» على شاطئ بحر غزة، المكان الذي قصدته آمنة لتلتقط أنفاسها وسط طوفان الحرب، انهال القصف الإسرائيلي كعادته: مباغتًا، أعمى، لا يفرّق بين فرشاة بندى البحر، ورصاصة تطارد خيالًا. كانت هناك، كأي إنسانة تبحث عن لحظة هدوء. ولم تعد. رحلت آمنة، ومعها ارتقى 23 فلسطينيًا آخرين، بينهم الصحفي إسماعيل أبو حطب. فيما ظلت الصحفية بيان أبو سلطان تصارع الألم بين الحياة والموت.

لم تكن آمنة تحمل سلاحًا. كانت تملك فقط ريشة، وبعض ألوان، وقلقًا دائمًا على غزة. كانت تؤمن أن الفن مقاومة، وأن رسم الوجع على الجدران جريمة جمال في وجه آلة قبيحة من العدوان، وأن الفرشاة يمكن أن تشهد كما تفعل الكاميرا والبندقية. لكنها – ككثير من الحالمين في هذا القطاع المعزول – لم تجد حماية حتى في الحلم.

ستبقى آمنة حية

رحلت آمنة، وتركت وراءها لوحات لم تكتمل، ورسائل لم تُفتح، وأملاً لم يُترجم. تركت دفتر اسكتشات يحمل روائح البحر والدم، وبصمات مدينة تُقصف كل يوم، لكن لا تموت.

استشهدت آمنة السالمي، لكن دمها لم يجف. إنه يقطر حتى الآن من لوحة معلّقة، لا تزال عيون الفتاة فيها مغمضة، كأنها تنتظر يدًا توقظها، أو حلمًا أخيرًا لم يتحقق.

ولأن الفن لا يموت، ستبقى آمنة حية في كل ضربة فرشاة، في كل صرخة صامتة، في كل لوحة تُرسم على أنقاض وطن يبحث عن ضوء في العتمة.